Banque de problèmes du RMT

op181-fr

|

Banque de problèmes du RMTop181-fr |

|

Envoyer une remarque ou une suggestion

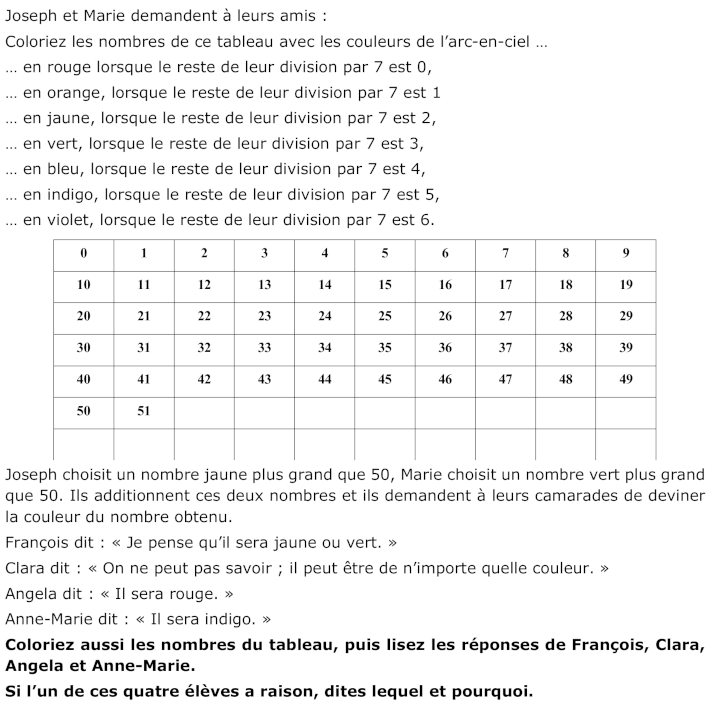

Partager l’ensemble des nombres naturels en sept sous-ensembles de nombres qui, par la « division » par 7, donnent des restes de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Savoirs mobilisés Appliquer avec efficacité l’algorithme de la « division par 7 avec reste », les opérations de multiplication, d'addition et de soustraction, reconnaître les multiples de 7.

Tâche de résolution

1. Coloriage du tableau :

- Se rendre compte que les nombres dont le reste est 0 lorsqu’on les divise par 7 sont 0, 7, 14, … c’est-à-dire les multiples de 7 !

- Trouver les nombres dont le reste est 1 lorsqu’on les divise par 7, en appliquant l’algorithme, mais aussi en se référant aux nombres qui valent « un de plus qu’un multiple de 7 », sans devoir effectuer les calculs.

- Voir apparaître des régularités dans le coloriage et prendre conscience que les sept couleurs suffisent pour colorier tous les nombres, du tableau et les suivants.

2. Détermination de la couleur de la somme d'un "nombre jaune" et d'un "nombre vert"

- Choisir un nombre jaune et un nombre vert, comme Joseph et Marie puis les additionner. Recommencer avec d’autres choix pour arriver à la conviction que la somme est toujours un nombre indigo et que c’est Anne-Marie qui semble avoir raison.

- Essayer d’exprimer une raison à cette conviction naissante, par exemple à partir de l’addition des deux premiers nombres jaune et vert (2 et 3) dont la somme est un nombre indigo (5). (Cette "explication ne peut pas être une "démonstration formelle" en raison de l’âge des élèves, mais une argumentation pou se persuader que « ça marche pour n’importe quel choix des deux nombres, jaune et vert)

nombres naturels, arithmétique, addition, multiplication, multiples, division, reste, algorithme,

Points attribués, sur 3324 classes de 20 sections:

| Catégorie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Nb. de classes | Moyenne |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cat 5 | 264 (33%) | 142 (18%) | 192 (24%) | 116 (14%) | 89 (11%) | 803 | 1.53 |

| Cat 6 | 508 (39%) | 232 (18%) | 255 (20%) | 191 (15%) | 104 (8%) | 1290 | 1.34 |

| Cat 7 | 415 (34%) | 200 (16%) | 274 (22%) | 195 (16%) | 147 (12%) | 1231 | 1.56 |

| Total | 1187 (36%) | 574 (17%) | 721 (22%) | 502 (15%) | 340 (10%) | 3324 | 1.47 |

| Rappel: Le problème est résolu dans les conditions particulières du RMT: classe entière, élèves en autonomie complète, 5 à 7 problèmes à résoudre, une seule feuille de réponses par problème. | |||||||

L'analyse a posteriori des 486 copies de la section de SI sont décrites dans l'article "A propos de division euclidienne" (Voir Bibliographie) fait apparaître des obstacles importants pour le simple coloriage des cases. Si la grande majorité des copies montrent une maîtrise de l'algorithme de division avec reste, celui-ci est appliqué pour tous les nombres, mécaniquement, sans penser au préalable que la division d'un multiple de 7 par 7 donne un reste de 0. Pour s'en convaincre il faut en général de nombreuses applications de l'algorithme. Au cas où les multiples de 7 sont reconnus comme nombres avec un reste 0, les doutes subsistent pour les nombres donnant un reste de 1.

Exemple 1: (cat 6) Nous sommes partis de la couleur rouge pour obtenir ceux de couleur rouge. Il suffit de colorier les multiples de 7. Pour trouver l’orange, nous avons divisé les nombres qui suivaient ceux colorés en rouge par 7 et nous avons obtenu pour chacun un reste de un. Pour trouver les nombres jaunes, nous avons divisé les nombres qui venaient après les nombres orange par 7 et avons obtenu pour tous un reste de 2 ... (les mêmes phrases sont répétées pour les couleurs suivantes).

Pour les catégories 5, 6, 7 respectivement on relève:

a) 43%, 28 % et 25% de tableaux colorés correctement et complètement

b) 35%, 28 % et 27% où les cases de 0 à 6 sont restées blanches

c) 11%, 20% et 19 erreurs de coloriage

d) 12%, 28% et 29% de tableaux blancs ou avec seulement quelques cases coloriée

Environ 30% des groupes ne trouvent pas de reste pour les nombres inférieurs à 7, car l'algorithme utilisé ne "fonctionne pas".

Pour la deuxième partie du problème à propos de la couleur d'un nombre qui est la somme d'un "nombre jaune" et d'un "nombre vert" on relève:

e) les réponses erronées, suite à une incompréhension de la question ou à l'absence de données

Exemple 3 (cat. 5) Nous avons additionné des nombres supérieurs à 50 de toutes les manières possibles. Nous avons divisé les résultats par 7 et avons vu que les chiffres étaient jaunes et oranges, donc Clara et Francesco ont raison.

Exemple 4 (cat. 7) Selon nous, Clara a raison car il n’y a pas de données qui peuvent le démontrer.

f) Les réponses correctes obtenues à partir d’un seul choix

Ces réponses sont très fréquentes dans chacune des catégories.

Exemple 5 (cat 5): Nous avons aussi les nombres de Joseph et Maria. Celui de Joseph est 51 parce qu’il a un reste de 2 qui est égal à la couleur jaune. En revanche le nombre de Marie est 52 parce que le reste est 3 qui est de couleur verte. En les ajoutant ensemble cela fait 103 et en le divisant par 7 il reste 5 qui est la couleur indigo. En effet Anne-Marie a raison.

Exemple 6 (cat 7):

À notre avis, le nombre choisi par Giuseppe est 51 puisque c'est un nombre coloré en jaune après 50. Le nombre choisi par Marie est 52 puisque c'est un nombre coloré en vert. Donc en additionnant ces deux nombres on obtient le nombre 103 et pour trouver la couleur de ce nombre j'ai continué à construire le tableau. À la fin on obtient que le nombre 103 est de couleur indigo et donc Anna Maria a raison).

(Les auteurs du problème pensaient inciter les élèves à aller au-delà des premières lignes du tableau en choisissant « un nombre plus grand que 50 ». A ce propos, il faudra modifier légèrement cet énoncé en évitant de donner une limite précise. Par exemple : « Joseph et Marie ont prolongé le tableau en y ajoutant de très nombreuses lignes. Joseph y choisit un nombre jaune, Marie y choisit un nombre vert qui n’est pas un voisin du nombre de Joseph. Ils additionnent … ».)

g) Les réponses correctes obtenues à partir de plusieurs choix

Exemple 7 (Cat 5) : Au début, nous avons colorié la fiche selon les indications données. Puis nous avons relu la partie inférieure du texte, celle sous le tableau. Ensuite, nous avons fait 51 + 52 (les premiers nombres plus grands que 50) = 103. 103 : 7 reste 5 = couleur indigo. Pour être plus sûrs, nous avons fait un autre essai 58 + 59 (les deuxièmes nombres plus grands que 50 (jaune et vert) = 117. 117 : 7, 16, reste 5. À ce stade, nous avons eu la certitude qu'il s'agissait de la couleur indigo et en conséquence : Anna Maria a raison.

Il y a là un pas important pour acquérir la « certitude » ! Ces élèves ont perçu les familles, même en choisissant deux nombres qui se suivent, et sont capables. Que pourrait-on demander de plus comme vérification, en catégorie 5 ?

h) Au-delà des vérifications, les explications

Exemple 8 (Cat 5): Pour savoir qui avait raison, nous avons fait des essais par exemple 51 + 52 qui fait 103 et nous avons vu que c'était indigo. Nous avons continué à faire des essais et nous avons toujours obtenu de l'indigo. Cependant, nous nous sommes également rendu compte que si l'on additionne le reste du jaune, soit 2, et le reste du vert 3, on obtient 5 qui est le nombre de la position de l'indigo.

Exemple 9 (Cat 7): À notre avis Anna Maria a raison car si Giuseppe a choisi un nombre jaune cela signifie que son reste est 2 et si Maria a choisi un nombre vert cela signifie que le reste est trois. En additionnant les 2 restes on sait que le résultat est égal au reste de toutes les couleurs indigo.

Les élèves connaissent une disposition de ces quatre nombres et les règles de calcul pour trouver le quotient et le reste: l'algorithme de la division avec reste, qui est une procédure "mécanique" qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre au moment où elle leur a été enseignée. (Le fait que 30% d'entre eux ne peuvent pas trouver le reste de la division par 7 des nombres de 0 à 6, l'atteste). Il est donc nécessaire de revoir avec eux les opérations qui relient les quatre nombres: des soustractions successives dans l'algorithme et, à la base, une multiplication pour exprimer les "multiples" du diviseur et une addition pour y ajouter le reste: tous les multiples de 7 s'écrivent sous la forme d'un produit de 7 par un nombre qui est le quotient (entier). ( D = 7 x q), les nombres qui valent 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 de plus qu'un multiple de 7 s'écrivent en ajoutant 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 au produit précédent. Par exemple 28 = 7 x 4 + 0 (on s'abstient d'écrire le 0) 29 = 7 x 4 + 1, 30 = 7 x 4 + 2; ...

Ces écritures doivent obligatoirement apparaître dans la phase de mise en commun ou dans la phase d'institutionnalisation, puis pratiquées systématiquement dans la phase qui suit, par chaque élève individuellement. Voir figure de la rubrique suivante "Pour aller plus loin".

La réponse "La somme d'un "nombre jaune" et d'un "nombre vert" est un nombre "indigo" n'est évidemment qu'un cas particulier de la situation et est insuffisante si l'on souhaite que l'activité Arc-en-ciel atteigne le statut de "problème"; c'est-à-dire qu'elle ait permis aux élèves du groupe de progresser dans la construction des liens étroits entre la recherche d'un reste d'une division par 7 et sept familles "multiples de 7", "nombres valant 1 de plus qu'un multiple de 7", "nombres valant 2 de plus qu'un multiple de 7", ...

Il est nécessaire que chaque élève "aille plus loin" en faisant apparaître plus clairement les sept familles et en passant à l'écriture arithmétique de la division euclidienne qui, paradoxalement, ne fait pas intervenir les symboles de division mais ceux de la multiplication et de l'addition.

Exemples d'activités en vue d'un parcours didactique avec la classe

À expérimenter en classe, selon des modalités déterminées par l'enseignant; avec envoi de description et commentaires pour rendre compte de l'opportunité de l'activité pour la construction des connaissances (notés en italique).

a) Chacun construit un tableau complet des 7 familles, avec les écritures arithmétiques (selon le modèle de l’enseignant ou une représentation personnelle). Une disposition en 7 colonnes est à privilégier, comme dans l'exemple suivant:

C’est la répétition des nombres et de leurs décompositions dans ce tableau qui doit faire « apparaître » les régularités des restes et des quotients entiers

b) Faire construire un autre tableau complet, pour les restes de la division par 10

On découvre ou redécouvre les nombres qui se terminent par 0, 1, 2, … 9 qui sont les chiffres des unités !!)

c) Au delà de la division euclidienne (dans l'ensemble des nombres naturels, on peut passer à la division par 7 et calculer les quotients avec leurs approximations par des nombres décimaux (calculés un à un et vérifiés sur la calculatrice.

//Découvrir que les approximations des fractions de dénominateur 7 sont des des écritures décimales où apparaissent toujours, après la virgule, les six chiffres (1, 4, 2, 8, 5, 7) !

Comprendre qu'il n'y a que 6 restes différents de 0 dans une division euclidienne par 7

d) Autres exemples de questions sur la somme de deux nombres:

- De quelle couleur sera la somme de deux nombres rouges ?

- Si l’on additionne un nombre jaune et un nombre d’une autre couleur, pourra-t-on obtenir un nombre rouge ?

- De quelle couleur sera la somme d’un nombre bleu et d’un nombre indigo ?

Jaquet F. Spatoloni R. (2024) À propos de division euclidienne. In Gazette de Transalpie / Gazzetta del Trasalpino 14. pp.25-45